当院のコラムは全て

医師が監修しております。

ふくろうの森クリニック

院長 山田正人

2025.01.30

耳の痛みや耳だれ、発熱など、耳の奥にある中耳に炎症がおこったために発症する中耳炎。国内では子どもの約80%が3歳までに1度はかかる病気といわれていて、中には繰り返して発症するケースも少なくありません。

本記事では中耳炎とはどのような病気か、症状や原因・治療を解説します。また小さな子どもたちは中耳炎の症状を的確に訴えることができません。知らず知らずのうちに中耳炎にかかっていて、受診・治療が遅れるケースもありますから、”こんなしぐさには要注意!気になる中耳炎のサイン”と題し、中耳炎を疑うしぐさをご紹介します。

中耳炎になったときの生活の注意点も簡単に解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

中耳炎とは

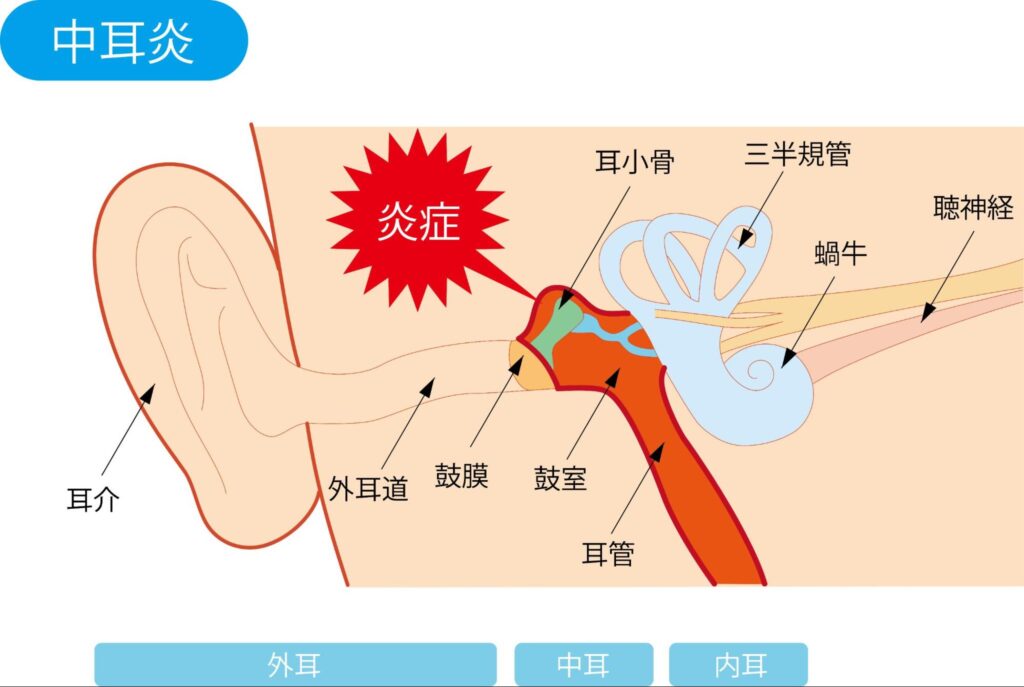

中耳炎(ちゅうじえん)とは耳の鼓膜の内側にある“中耳(ちゅうじ)”に、細菌やウイルスなどの感染がおこった状態です。

小さな子どもにおこりやすい病気で、生まれてから半年~2歳ごろまでになりやすく、1歳までに約60%、3歳までに約80%の子どもが少なくとも1回はかかる病気といわれています。

小さな子どもは大人に比べて抵抗力が弱く、風邪などの感染症にかかりやすい特徴があります。鼻やのどの感染症にかかると、鼻の奥にある耳管(じかん)という通り道を通って、鼻から侵入した細菌やウイルスが中耳にも侵入してしまうことがあります。

とくに、小さな子どもは大人よりも耳管が短く、角度もゆるやかなため、細菌やウイルスが容易に侵入しやすくなっていて、耳の奥にも炎症が波及し中耳炎を発症してしまうのです。

そのほかにもアデノイド (扁桃腺肥大症)や鼻をすすることが原因で耳の奥に液体が溜まって炎症がおこったり、中耳側に入り込んだ鼓膜に耳あかが溜まって塊になってしまったりと、さまざまな原因で中耳炎を発症します。

中耳炎の症状

中耳炎の代表的な症状は、耳の痛み、耳漏(じろう:耳から膿のような液体が出る)、発熱です。

そのほかにも、耳の聞こえが悪くなる、耳の詰まった感じなどの症状を自覚します。

中耳炎の症状を上手く伝えられない小さな子どもたちは、以下の症状で気づくこともあります。

- 耳をよく触る

- 耳に手をあてて泣く

- 声をかけても気づきにくい

- 機嫌が悪い

- 元気がない

詳しくは、後半の『こんなしぐさには要注意!気になる中耳炎のサイン』で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

耳鼻科の診察では以下の症状が確認されたときに、中耳炎や急性中耳炎と診断します。

- 鼓膜が赤く腫れている

- 鼓膜が分厚くなっている

- 水ぶくれができている

- 耳だれがでる

中耳炎の原因

中耳炎の代表的な原因は、感染症です。

小さなお子さんがかかりやすい急性中耳炎は、風邪を引いた後の炎症が耳管に波及したために発症することが多いです。

中耳炎を発症しやすい細菌やウイルスは肺炎球菌(はいえんきゅうきん)、インフルエンザ桿菌、モラクセラ・カタラーリスなどで、いずれも小さなお子さんがかかりやすい風邪の原因菌です。

そのほかにも、何らかの原因で鼓膜に穴が開いていると、水泳やシャンプーのときに耳に水が入って細菌が侵入し、中耳炎になる経外耳道感染などもあります。

中耳炎の種類

中耳炎にはさまざまなタイプがありますが、代表的な中耳炎は以下があります。

- 急性中耳炎

- 難治性中耳炎

- 反復性中耳炎

- 遷延性中耳炎

- 滲出性中耳炎

- 慢性化膿性中耳炎

- 癒着性中耳炎

- 真珠腫性中耳炎

順に解説します。

急性中耳炎

急性中耳炎は鼻やのどの風邪になったあとに、耳の痛み、耳漏(じろう)、発熱などの症状を伴います。突然耳の痛みを訴えたり、耳だれが出たりする急性炎症がおこって3週間以内であることも急性中耳炎の特徴の一つです。

難治性中耳炎

難治性(なんちせい)中耳炎とは、文字通りなかなか治りにくい中耳炎のことです。

急性中耳炎の治療をおこなっても、鼓膜の赤みや腫れがよくならなかったり、悪化したりしてしまう状態です。

反復性中耳炎

反復性(はんぷくせい)中耳炎とは、繰り返し急性中耳炎を発症してしまう状態です。

具体的には“過去半年以内に3回以上、1年以内に4回以上急性中耳炎を発症している”と反復性中耳炎と診断されます。

反復性中耳炎の患者さんは、急性中耳炎と急性中耳炎のあいだは完全によくなっているケースと、鼓膜の奥に浸出液が溜まってしまう滲出性中耳炎になっているケースがあります。

滲出性中耳炎

滲出性(しんしゅつせい)中耳炎は、鼓膜の奥に浸出液という液体が溜まってしまった中耳炎です。

滲出性中耳炎は子どもや高齢者に多いのですが、耳の痛み、耳漏(じろう)、発熱などの自覚症状がほとんどないため、気づきにくい特徴があります。鼓膜の奥に浸出液が溜まってしまうと鼓膜がうまく振動しなくなり、耳が聞こえにくくなったり、耳が詰まった感じや違和感を覚えたり、音の聞こえ方が変わったりして気づくことが多いです。

慢性化膿性中耳炎

慢性化膿性(まんせいのうせい)中耳炎は、発症から3週間以上経過した慢性中耳炎に分類される中耳炎です。

鼓膜に穴が開いているため入浴やプールで耳に水が入ったりして感染をおこしたり、風邪を引いて耳に感染が波及したりしたために、耳だれを繰り返してしまうという特徴があります。また耳だれが長期間出ていると、中耳の粘膜が腫れたり、肉芽というできものができてしまったりすることもあります。

さらに鼓膜に穴が開いていると音が伝わりにくくなるため、耳が聞こえにくい“難聴”を発症してしまうこともあります。

真珠腫性中耳炎

真珠腫性(しんじゅしゅせい)中耳炎も、発症から3週間以上経過した慢性中耳炎に分類される中耳炎です。

真珠腫性中耳炎は、先天的に皮膚が中耳に入り込みやすい形をしていたり、耳管の働きが悪く中耳腔内の換気が悪く鼓膜が耳の奥に入り込んでしまったりしたために発症します。

外耳道の皮膚や鼓膜が耳の奥に入り込んでしまうと、すき間に皮膚の汚れが溜まって真珠のような塊になります。真珠のように固まった皮膚の汚れは感染をおこし、周りの骨を溶かし、周りの神経や脳にも炎症が波及するとても危険なタイプの中耳炎です。

中耳炎の治療

中耳炎の代表的な治療には、以下があります。

- 内服

- 点耳薬

- 通気

- 鼓膜切開

- チュービング

なお、中耳炎は原因や症状、発症してからの経過によって治療が異なります。治療について詳しく知りたい方は、かかりつけの医師にご確認ください。

内服

急性中耳炎など何らかの細菌感染が原因の中耳炎では、抗生物質を服用することがあります。ごくごく軽度の急性中耳炎では抗生物質は服用せず、経過をみていくこともあります。

内服する期間は中耳炎の重症度によりますが、おおむね5日間です。よくなったからと自己判断で抗生物質を飲むのをやめてしまうと、再発したり悪化したりしてしまう可能性があるため、医師の指示に従って服用しましょう。

点耳薬

点耳薬(てんじやく)とは、目薬のような小さな容器に入った耳に投与する薬のことです。点耳薬を耳の穴に数滴たらすと、炎症をおこしている中耳に直接抗生物質が投与されるため、早期の症状改善が期待できます。

通気

通気(つうき)とは耳管(じかん)という管を使って耳の中に空気を送ることで、中耳の換気を改善し浸出液の排出を促す治療方法です。滲出性中耳炎の患者さんに、週1〜2回程度おこないます。

鼓膜切開

鼓膜切開(こまくせっかい)とは鼓膜に小さな穴をあけて、中耳にたまった浸出液の排出を助け、症状の改善を目指す治療方法です。耳の痛みや聞こえにくさ、発熱などの症状が比較的早く良くなる半面、鼓膜切開の不快感や恐怖心、鼓膜切開後も耳だれが続く、鼓膜に開けた穴がなかなか塞がらないなどのデメリットもあります。

チュービング

チュービング(チューブ留置術)は、鼓膜に開けた穴にチューブを挿入し浸出液を出しやすくする治療です。鼓膜切開を繰り返しても滲出性中耳炎が改善せず、反復性中耳炎や難治性中耳炎、癒着性中耳炎になってしまっている患者さんにおこないます。

一般的に子どもの場合は入院して、大人の場合は外来で治療します。

こんなしぐさには要注意!気になる中耳炎のサイン

小さい子どもがかかりやすい中耳炎。早期発見と早期治療が中耳炎の重症化予防には欠かせませんが、小さい子どもであればあるほど自分の症状を正確に伝えることができないため、子どもの些細なサインに気づき受診やケアをすることが大切です。

中耳炎にかかったとき、耳の痛み、耳漏、発熱以外によくみられるサインには以下があります。

- 耳をよく触る

- 耳に手をあてて泣く

- 声をかけても気づきにくい

- 機嫌が悪い

- 元気がない

- 耳をよく触る

- 耳を抑える

- 耳をひっぱる

- 耳を触ると嫌がる・泣く

- テレビの音を大きくする

- 耳の聞こえが悪い

- 話を聞き返すことが増えた

- 同じ向きでしか寝ない

- 寝つきが悪い

中耳炎にかかると耳を触ったり、耳の違和感を気にしたり、痛みや違和感から触れられることを嫌がったりします。さらに中耳に浸出液が溜まってしまうと耳の聞こえが悪くなるため、反応が悪くなったり、テレビなどの音を大きくする必要が生じたりします。

いずれも些細なサインですが気になるときは、お近くの耳鼻科・耳鼻咽喉科もしくはかかりつけ小児科にするとよいでしょう。

中耳炎になったらどうする?生活上の注意点を耳鼻科医が解説

中耳炎は熱や痛みなどを伴い、子どもも大人にとっても苦痛の多い病気です。

発熱や耳の痛み、腫れがあるときは、夜間や緊急時はタオルでくるんだ保冷剤で冷やしてあげると痛みがやわらぐことが期待できます。

また中耳炎と診断されたら、次のような点に注意してください。

1)耳と鼻をきれいに!

中耳炎の悪化を防ぐために、耳と鼻をきれいにしてください。

耳は、耳だれがある場合はやさしく拭きとってください。耳掃除は耳に傷をつけたり、耳だれを押し込んでしまったりするためできるだけ避けましょう。

鼻は鼻水を吸引して吸い込まないようにしましょう。ただし鼻吸い器を使いすぎると、鼻に傷をつける可能性がありますから、やりすぎには注意してください。

2)鼻をすすらない!

鼻をすすると、鼻の奥にばい菌がたくさん含まれた鼻水が耳管を介して中耳へと送り込まれます。その結果、鼻を伝って耳にばい菌が侵入しやすくなります。癖になっている方も多いのですが、鼻をすすらないように心がけましょう。

3)通学や通園は体調にあわせて!

通学や通園は、体調が落ち着いていれば可能です。

4)運動で”水を使うとき”は医師と相談を!

一般的な運動には制限はありません。

プールは塩素が入っていて、耳や鼻に刺激を感じることがあります。鼓膜切開やチュービング中は、耳の奥に塩素が入ってしまうのを防ぐために耳せんをしたほうがよいでしょう。治療の経過や自分で耳せんができないお子さんは、プールを避けたほうがよいケースもありますので必ず主治医と相談してください。

中耳炎は早期診断・治療が大切です。困ったらふくろうの森耳鼻咽喉科へ!

中耳炎は耳の鼓膜の奥にある中耳に感染がおこり、膿や浸出液が溜まってしまう病気です。ごくごく軽症の中耳炎では特別な治療は行わないケースもありますが、放置していると症状が悪化し治るまでに数か月~年単位の治療が必要になったり、耳の聞こえが悪くなって成長・発達に影響を与えたりする可能性があります。

中耳炎は早期の診断・治療と、完治まで根気よく治療を続けなければならない病気です。

東京都小平市の花小金井駅徒歩5分のふくろうの森耳鼻咽喉科では、小さなお子さんからご年配の方まで地域の皆さまの「みみ・はな・のど」の治療をおこなっています。

「中耳炎のサインに気づいた」

「なかなか治らない中耳炎に困っている」

「平日は忙しいから、日曜日も見てくれる耳鼻科を受診したい」

このような方は、ぜひ一度ふくろうの森耳鼻咽喉科にご相談ください。

参考資料

小児急性中耳炎診療ガイドライン2018

中耳炎 (otitis media) 慶応大学病院 医療・健康情報サイト

コラムを探す

おすすめのコラム

投稿がありません。

人気のコラム

コラムを探す